来源:河马电影 hemamovie

天上下雨路又滑,自己跌倒自己爬。

自己忧愁自己解,自流眼泪自抹干——

8月14日,是世界“慰安妇”纪念日。有一部国产电影悄悄的登上了院线,没有声势浩大的宣发,没有蜂拥而至的观众,只有微不足道的排片,似乎很快也会悄无声息的下线。

要不是这部纪录片,我想我们大概都会忘了,在曾经的历史上,的确还有这么一群女人存在过。

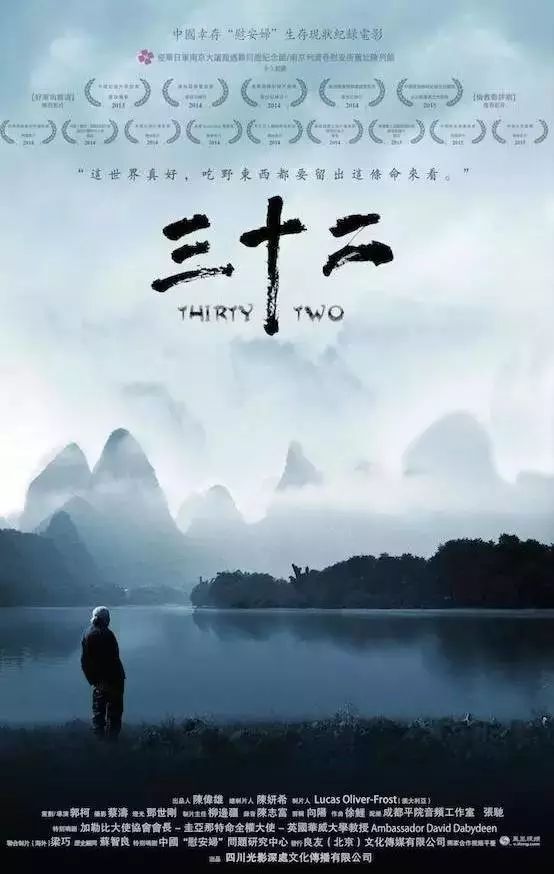

2012年6月,80后导演郭柯,偶然看到了一篇“中国慰安妇生下一个日本孩子”的报道。他决定拍摄一部讲述中国幸存“慰安妇”生存现状的纪录片,名为:《三十二》。

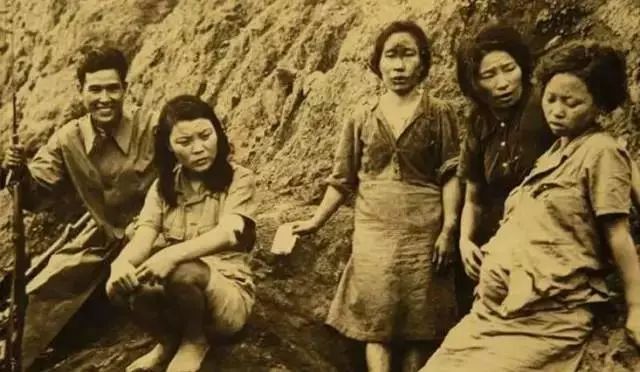

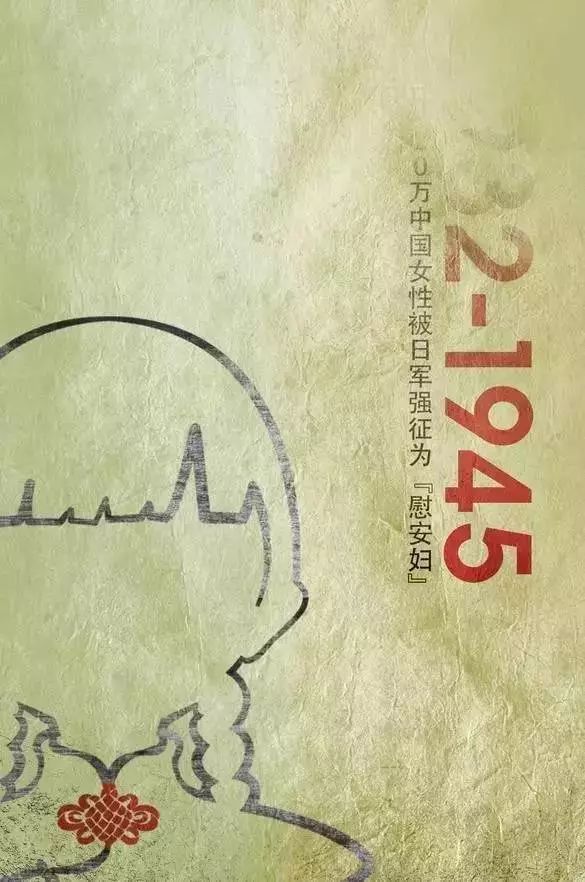

日军侵华期间,在中国强征了20万“慰安妇”。到了2013年,在中国存活的仅有32位老人,这就是片名《三十二》的来源。

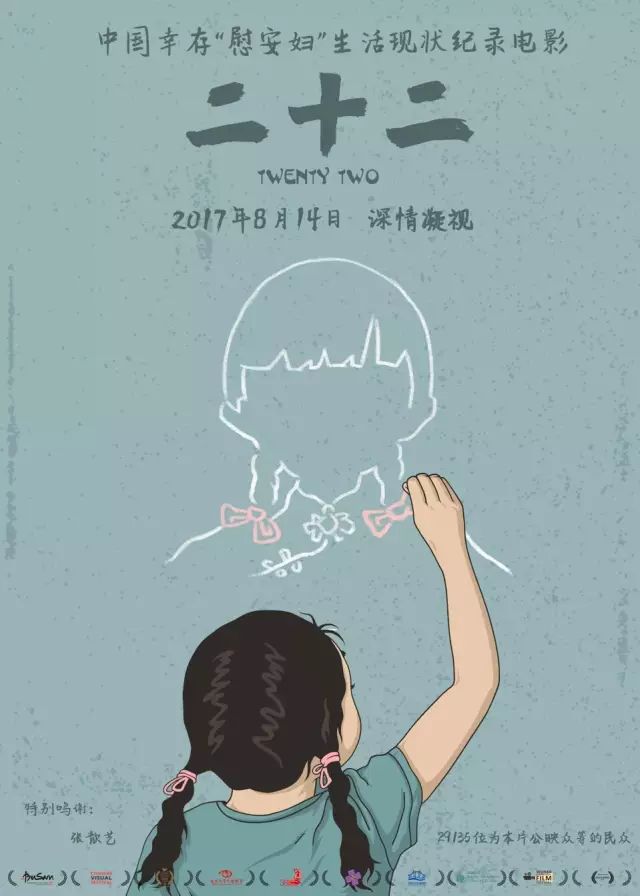

两年之后,当郭柯导演准备把这部短片拍成纪录长片时,只剩下了22人。

第一次听说“慰安妇”这个词,是在初中历史的课本上。

作为一个未成年,圈姐也只能眉头一皱,然后就此带过。

直到今天,我看到了日本《广辞苑》上的解释——

慰安妇,就是随军到战地部队,安慰过官兵的女人。

更有意思的是,据说当初此制度的提出是为了减少性病问题,并抚慰日军因战败而产生的沮丧情绪。

由此看来,他们对自己人,还真是“人性”到了极致。

不过历史往往不会这么冠冕堂皇。

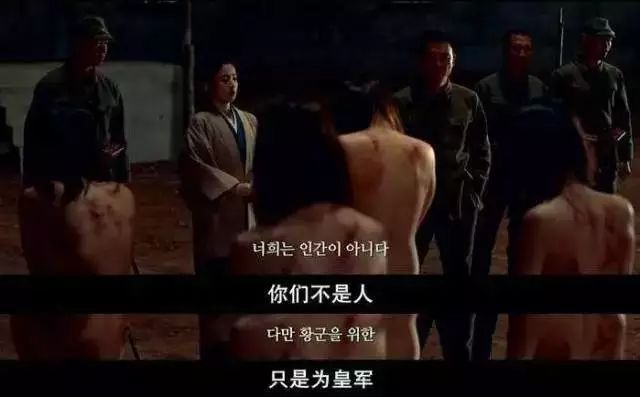

就好比慰安妇的真实性质——

她们,都是被迫的*性*奴*。

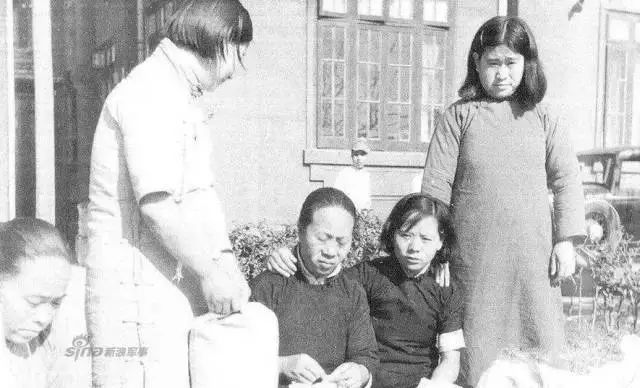

还有,我们根本无法想象的这些史实——

“日本鬼子把反抗最凶的女人的手碗子用粗皮带钉死在床的两端,把两条腿扯开也用皮带钉死在床的下两端,怕她们咬坏日本人,用铁锤把前门牙全都砸掉,受的那罪就不用说了。”

“这些年,新建的桥,村里人不让我走,新盖的房村子人不让我进,连外边跑的孩子也不让我摸,说我不吉利,会给他们带来瘴气。”

没错,在鬼子面前,她们受尽屈辱。

而在同胞的口中,她们又被贱称为“日本婊子”。

据调查,从1937年到1945年,至少有20万中国女性被强征为慰安妇。

到2013年,却仅存32人。

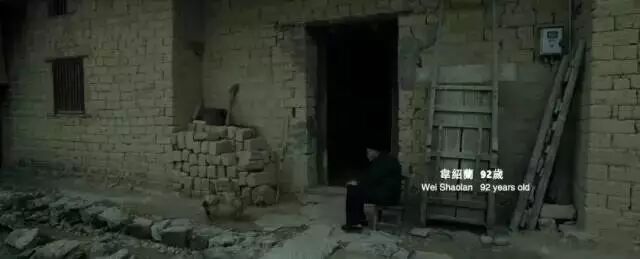

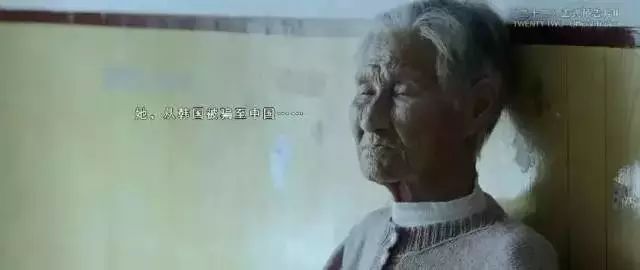

而本片的主角韦绍兰,便是这32人中的其中一个。

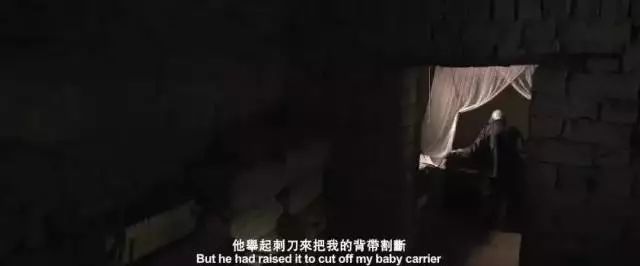

还记得在1944年的10月,日军包围了桂林。

据韦绍兰所说,鬼子举起刺刀就把她的背带给割断了。

除了她以外,一同的还有几十个妇人。

具体多少,她没敢数。

然后,就像大家想象的那样。

日军对女子们实施了暴行。

并且在三个月的时间里,她们几乎每一天都要如此度过。

后来,一次偶然的机会,韦绍兰逃脱了。

可回到家里以后,面对她的却并不是温馨——

丈夫说,你到外面去学坏,我以为你不会回来了。

再加上街坊邻居的异样眼光。

韦绍兰说,她也曾想过要结束生命。

然而在还没了结自己生命的时候,另一个生命却悄然来临。

出于母亲的本性,韦绍兰留下了这个孩子。

不过因为知道真相的人太多。

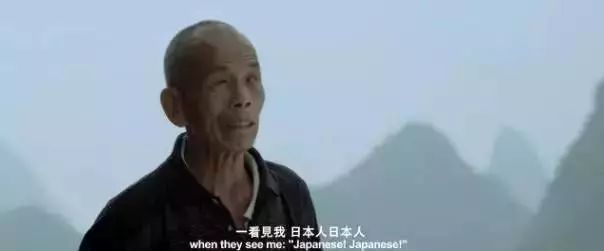

所以她儿子自小就被歧视和欺辱。

后来长大了,也没有姑娘愿意嫁给他。

就这样,他只能孤苦伶仃的和母亲相依为命。

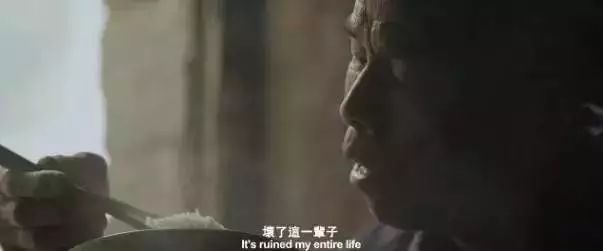

就像他说的那样,(日本人)背了一辈子,也毁了一辈子。

虽说历史的痕迹越来越淡。

但真实存在过的东西,值得我们每一个驻足停留。

▼

▼

▼

在《三十二》完成的两年后,

慰安妇的幸存者又急速削减到了22人。

为了能够完整的记录她们的故事,导演拍出了续集。

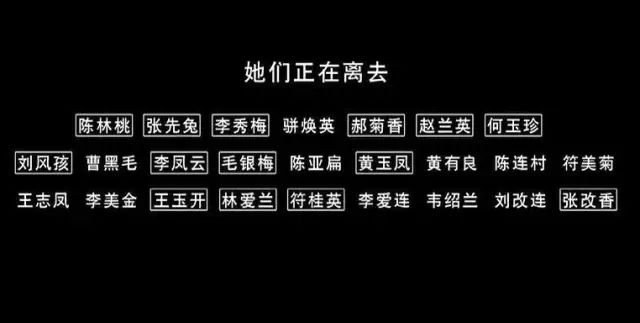

到了2017年,在电影《二十二》上映时,中国在世的“慰安妇”老人,仅剩下了八人。

5个省份,29个拍摄地,11种方言,以及由29135位民众捐赠宣传发行费。

为的,就是能够让更多人铭记曾经——

不忘历史才能走向未来,不是吗?

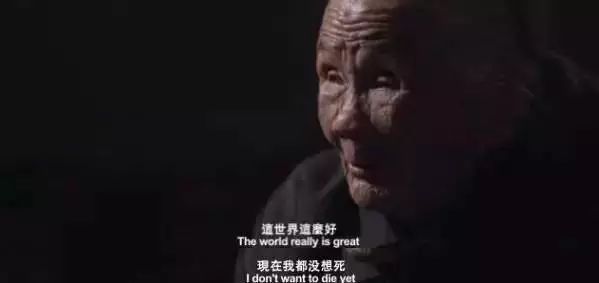

韦绍兰说,没有哪个能比我更苦。

包括直到现在,她虽已有90岁的高龄,却依旧忍着病痛,洗衣、种菜、挑水。

贫穷的日子过起来,似乎每天都是一样。

但对于韦绍兰而言——

“多就多用点,没就少用点。”

她说过,只愁命短不愁穷。

哪怕经历过可怕的曾经,也还是能在回忆起快乐时,张口就笑。

那一刻,我看到弹幕上很多人都在说。

多想守护她的笑容啊。

老一辈的人,勤劳又乐观。

那是因为他们懂得,活着就是对生命最大的尊重。

还记得我们常说,愿世界和平。

而圈姐希望,在我们安逸度日的某个时刻,仍然能够不忘回头——

作为那段历史的牺牲品,她们的痛苦,不该是她们的耻辱!